Les volcans et leur activité

Un volcan est une fissure dans la croûte terrestre, par laquelle le magma arrive à la surface pendant une éruption.

Les fractures éruptives du volcan Bardarbunga en Islande

Qu’est-ce que le magma ?

Le magma est une substance naturelle qui résulte de la fusion de matériaux rocheux. Il est constitué d’une phase liquide à base de silice (SiO2), d’une phase solide (cristaux et fragments de roches) et d’une phase gazeuse (H2O, CO2, composés de l’hydrogène, du soufre, de l’oxygène et éléments rares).

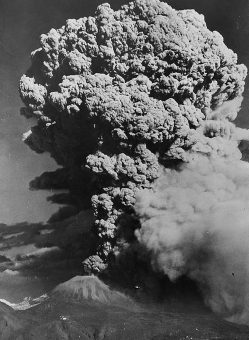

Le Vésuve en 1944

Où et pourquoi un volcan se forme

La chaleur de l’intérieur de la Terre est dispersée par l’activation de cellules convectives qui, dans leur mouvement, entraînent le matériel qui constitue les différentes couches dont la Terre est composée. La couche la plus extérieure, la lithosphère (constituée par la croûte et la partie la plus superficielle du manteau), n’est que partiellement impliquée dans le mouvement convectif et réagit de manière fragile aux contraintes qui en résultent, en se fragmentant dans une série de mottes qui se déplacent à la dérive. La lithosphère de la planète est divisée en seize mottes.

La plupart des phénomènes sismiques et volcaniques se concentrent le long des bords des mottes, bien que ces activités puissent avoir lieu à l’intérieur de celles-ci, à grande distance des marges qui les délimitent.

Les volcans et les bords des mottes

Selon le mouvement réciproque entre les mottes, les marges se divisent en:

a) Marges convergentes intra-océaniques

b) Marges convergentes océan/continent

c) Marges océaniques divergentes

d) Marges divergentes continentales

Dans chacun de ces environnements, il est possible que des volcans se forment

MARGES CONVERGENTES

intraoceaniques- continent/ocean

Le volcan Sakurajima au Japon - Le volcan Calbuco au Chili

MARGES DIVERGENTES

océaniques – continentales

La dorsale médio-atlantique - Le volcan Ertha Ale en Ethiopie

A l’intérieur des plaques (océaniques ou continentales) les volcans se forment dans les zones de hot spot, où on a la remontée de ceux qu’on appelle “ panaches chauds“ du manteau

INTÉRIEUR DES PLAQUES

océaniques – continentales

Le volcan Mauna Loa à Hawaï - Le volcan Cameroon en Afrique

Quand le magma atteint la surface extérieure de la planète, il y a une éruption.

Une éruption peut se produire par l’éjection de magma sous forme d’un liquide qui coule le long de la surface. Dans ce cas, l’éruption est appelée effusive, et son produit est une coulée de lave.

Ou par l’expulsion violente de mélanges de gaz et de matériaux solides ou partiellement fondus. Dans ce cas, l’éruption est dite explosive et déterminera le dépôt d’une grande variété de produits pyroclastiques.

La forme des volcans

Les matériaux en éruption tendent à s’accumuler autour du centre d’émission, formant des bâtiments volcaniques de forme et de taille variables selon la dynamique éruptive, le type et la quantité de matériaux émis, et de la durée de l’activité volcanique.

Volcans à bouclier

Mauna Loa (Hawaii) - Meghezez (Etiopia)

Dômes laviques

Il Castello d’Ischia - Showa Shinzan (Giappone)

Stratovolcans

Osorno (Cile) - Stromboli (Italia)

Cônes de scories

Cono di scorie in Etiopia - Coni di scorie sull’Etna

Cônes et anneaux de tuf

Cono di tufo di Nisida (Italia) - Anelli di tufo (Arabia Saudita)

Calderas

Des éruptions fortement explosives, alimentées par d’énormes volumes de magma, peuvent entraîner la formation de structures déprimées dans la surface terrestre dites calderas, qui peuvent occuper des zones de centaines de km2.

Aniakchak (Alaska) - Fantale (Etiopia)

Maar

À la suite d’éruptions explosives particulières, il peut arriver qu’il n’y ait presque pas d’accumulation de matériaux autour de la bouche éruptive : dans ce cas, on n’aura pas la formation d’un bâtiment volcanique mais on aura simplement la formation d’un cratère.

Maar Ukinrek (USA) - Porto d’Ischia (Italia)

Les produits des éruptions effusives

Dans les éruptions effusives, il y a une émission tranquille de lave, coulant au sol, qui atteigne de plus en plus de distance du centre éruptif, en fonction de la quantité de magma éructé dans l’unité de temps, de la pente du substrat et surtout, de la viscosité. Les éruptions effusives génèrent des coulées de lave qui peuvent avoir des formes et des dimensions très variables, avec des structures superficielles et internes caractéristiques, qui en permettent le classement.

Des laves peu visqueux formeront des coulées très fluides avec des surfaces lisses ou ondulées, avec des structures à “corde“, qui sont appelées “pahoehoe“.

A l’augmentation de la viscosité, les laves ont tendance à se fragmenter le long du chemin, formant des coulées dites “aa“, caractérisées par des surfaces irrégulières et des scoriacées. Dans ces coulées le front, pendant le lent mouvement vers l’avant, devient progressivement plus en pente, jusqu’à s’effondrer, en produisant de grandes quantités de matériel auto-brisé, qui est repoussé en avant par le corps de coulée comme sous la poussée d’un bulldozer.

Des laves extrêmement visqueuses ont tendance à ne pas couler du tout, s’accumulant au-dessus du centre de l’éruption, tout en formant des structures trapues qui prennent le nom de dômes ou de dômes de lave.

Les produits des éruptions explosives

Dans les éruptions explosives, le dégagement rapide et la décompression des gaz magmatiques, ou la vaporisation instantanée d’eau extérieure, provoque la fragmentation du magma avant qu’il ne vienne au jour et son expulsion sous forme de mélanges de gaz et de particules solides et liquides.

La fragmentation explosive du magma provoque la production d’éléments solides appelés pyroclastes ou fragments pyroclastiques. Selon leur taille, les fragments pyroclastiques sont divisés, des plus grossiers aux plus fins, en blocs (ou bombes), en lapillis et en cendres.

L’accumulation de ces fragments, selon différents mécanismes de transport et de dépôt, détermine la formation des dépôts pyroclastiques, qui se distinguent par des dépôts de chute et des dépôts de courant pyroclastique.

Les éruptions explosives peuvent être classées selon des paramètres tels que l’explosivité et la hauteur de la colonne éruptive. Des éruptions plus explosives formeront des colonnes éruptives plus élevées, composées de particules de plus en plus fines, qui disperseront leurs produits à des distances de plus en plus grandes du volcan qui les a produites.